三菱重工パワーインダストリー技報VOL.10[2026] ― 社長メッセージ

地球にやさしい再生可能エネルギーとして地域密着型の小規模(2MW~20MW級)級 木質系バイオマス発電に注目が集まっています。木質系バイオマス発電とはいったいどんなものなのか、地域に設置することでどんなメリットが生まれるのか。具体的にご紹介します。

木質系バイオマス発電は、森林資源を有効活用し環境にやさしい、高効率かつ高性能な発電設備です。

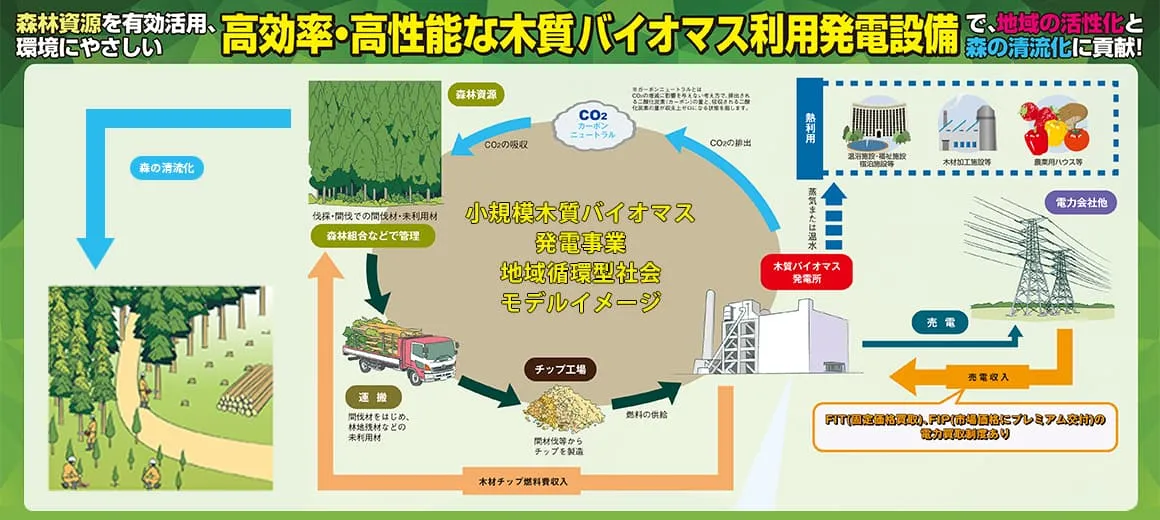

森の清流化のために伐採・間伐した間伐材・未利用材を森林組合などで管理・運搬しチップ工場でチップを製造します。そしてそのチップを木質系バイオマス発電所の燃料として供給。燃やされて排出されたCO2は森林に吸収され新たな森林資源へと活用されます。排出される二酸化炭素の量と吸収される二酸化炭素の量が収支上ゼロになるカーボンニュートラルなのです。

脱炭素を行い、再生可能エネルギー再生可能エネルギー推進を目指す地域企業にはさまざまな課題があります。

このような課題に対し、三菱重工パワーインダストリーは開発から設計、調達、建設、試運転、納入、そしてその後のサービスまでトータルソリューションを提供します。木質系バイオマス発電に精通したプロフェッショナルが常にお客様に伴走伴奏し支え続けます。

また、「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法」が2022年4月1日に改正され、固定価格で買い取るFIT制度に加えて、新たに市場価格をふまえて一定のプレミアム(補助額)が交付されるFIP制度が創設されました。さらにこれまで地域の送配電事業者が負担していた、再生可能エネルギーの導入拡大に必要な地域関連系線等の系統増強の費用の一部を、賦課金方式を用いて全国で支える制度が制定されました。国をあげて小規模電気事業者を支援する仕組みが整いつつあります。

三菱重工パワーインダストリーの設備の特徴として以下が上げられます。

木質系バイオマスを燃料とする、環境に優しく持続可能なエネルギーを活用するボイラを取り扱っています。

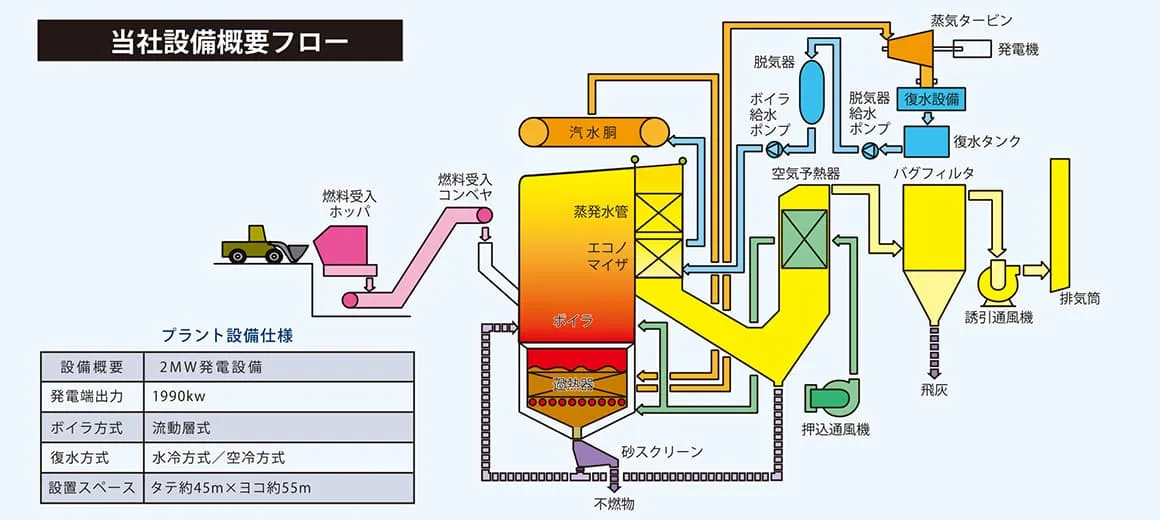

流動床ボイラ(BFB)、循環流動層ボイラ(CFB)では、多種多様な燃料を使用することができます。また三菱重工グループでは、バイオマス燃料特有の条件(広範囲にわたる発熱量)に対応したボイラタイプを選定可能です。

地域の森林エリアで正しく伐り出される「未利用木質系バイオマス材」を燃料とする2MW級地域密着型小型木質系バイオマス発電設備の初号機を信州ウッドパワー株式会社様に納入しました。千曲川水系の環境保全のために空冷式復水器を採用し、ボイラのブロック化により工期を短縮し、早期発電開始に貢献。新技術を開発・採用し、現地採用運定員の教育や負担の最小化を図りました。

「 地域密着型小規模木質系バイオマス発電」で、森林資源の循環と地域活性化を実現したことが評価され、「第9回プラチナ大賞」優秀賞を受賞しています。

2019年10月に三菱重工パワーインダストリーは広島市の複合機能都市「ひろしま西風新都」に出力7,000kW級のバイオマス発電所を納入しました。そこに2022年6月、三菱重工エンジニアリング株式会社が国内商用初の小型CO2回収装置を納入し稼働を開始させました。

回収能力は1日0.3トン、設置面積は全長5m×全幅2mとコンパクトで汎用性の高い標準設計をベースとしたモジュール化の実現により、製造工場からのトラック輸送と設置を短期間かつ容易に実施。排ガスから回収されたCO2は、構内の農業ハウスで利活用されます。

木質系バイオマスエネルギーは新たなエネルギー源としてだけでなく、発電・熱供給事業を通じて地域に即した新たな産業振興が期待されています。

特に小規模木質系バイオマス発電は木材の集荷範囲が小さいため、地産地消の地域循環型事業を行うことが可能です。さらに他の自然エネルギーと比較して安定的に電力を供給できる等、さまざまな価値を創出し地元に貢献することができます。

2022年度からはFIT制度に加え、FIP制度が導入されています。

市場連動型となるFIP制度は、発電事業者が売電した時に、売電価格に対して一定のプレミアム(補助額)が上乗せされることで再エネ導入を促進するものです。

また、木質系バイオマス発電所から排出される蒸気または温水は、温浴施設・福祉施設・宿泊施設や木材加工施設、農業用ハウス等へ熱利用することができます。

木質系バイオマス発電は地域に新たな雇用を創出するだけでなく、日本の豊かな自然を守ることができる、カーボンニュートラルな再生可能エネルギーなのです。