三菱重工パワーインダストリー技報VOL.10[2026] ― 社長メッセージ

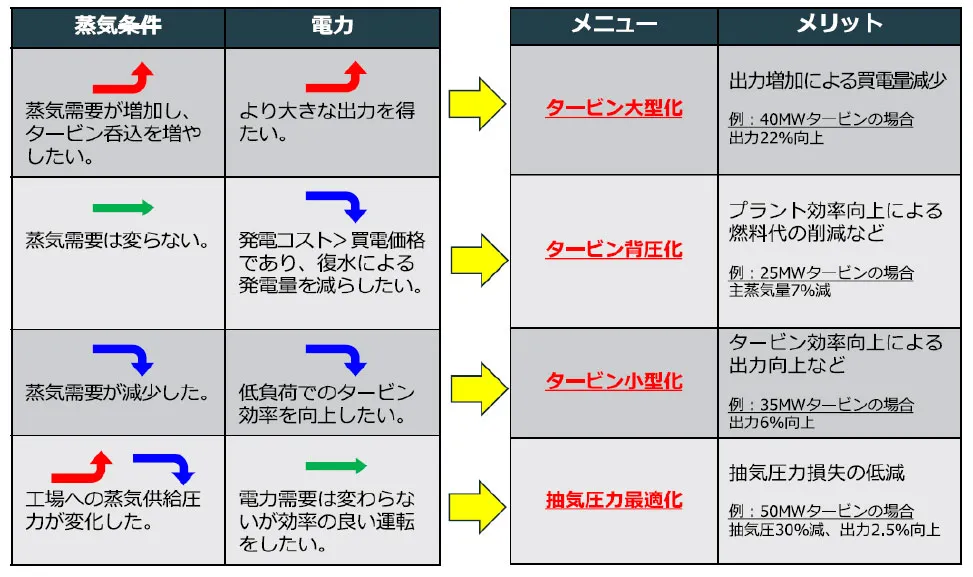

蒸気タービンの運転条件は、工場操業や事業環境の変化に伴い、タービン納入時から変化することがよくあります。特定の運転条件で最大の性能を発揮できるように設計されているため、納入時から運転条件が変化することで、当初の性能が得られなくなります。また、蒸気タービンの発電能力以上に発電需要が増大している場合は、不足電力の買電が必要になります。そのため、三菱重工パワーインダストリーでは運転条件の変化に対する改造メニューを用意しています。この改造メニューの紹介を三菱重工パワーインダストリー技報Vol.6(2021年発行)より一部抜粋して概要をご紹介します。

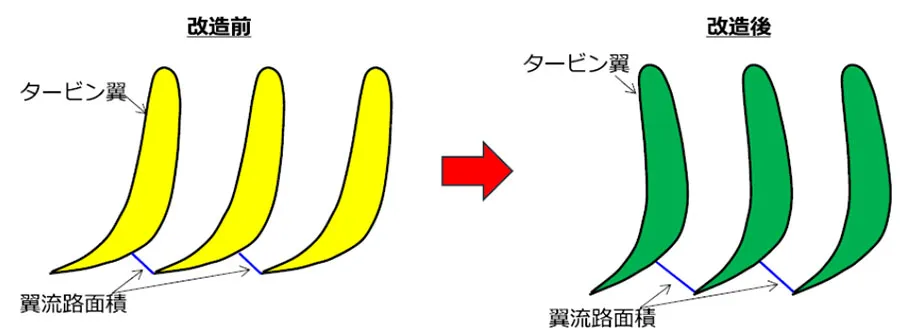

工場の蒸気及び電力需要の増大や事業環境の変化に伴う発電事業への参画など、納入時の運転条件以上の主蒸気流量や定格発電出力が求められる場合に、対応する改造メニューとして大型化改造があります。

改造内容は主蒸気流量を増やし、発電出力を増大させる必要があるため、ノズル、仕切板や動翼の翼流路面積を拡大する改造更新を行います。

実施例は技報Vol.6をご覧ください。

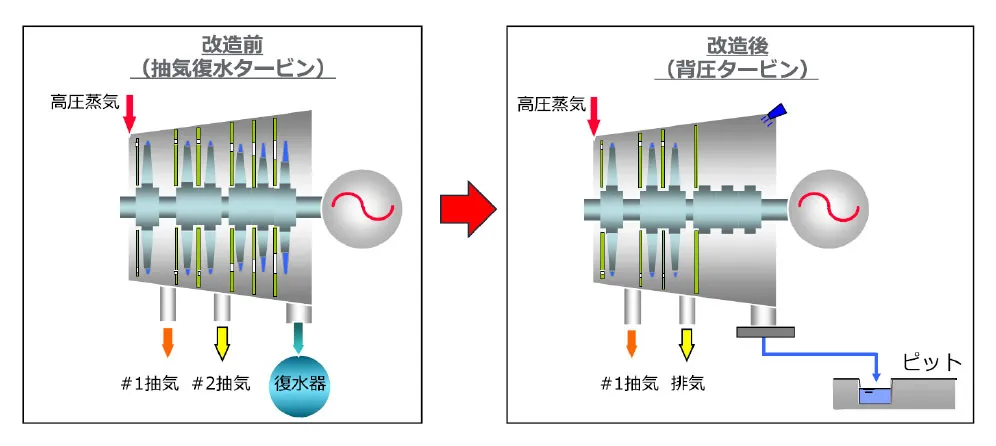

蒸気タービン納入時は、自家発電の需要が高く同じ主蒸気流量でも発電出力が大きくできる復水タービンを納入しました。しかし燃料価格高騰に伴い自家発発電コストが買電コストより高くなったことで、燃料費抑制のためボイラー蒸発量(主蒸気流量)を減らし、かつ工場送気を維持する必要がでてきました。このような運転条件の変化に対応する改造メニューとして、背圧化改造があります。

復水タービンのまま主蒸気流量を減らすと、工場送気も減ってしまうため、背圧タービンに改造することで、排気を工場送気に活用できるようにします。その時、復水タービンは蒸気を真空域まで膨張させることを前提に低圧段動翼を設計しています。そのため、背圧化することで、低圧段が不要となり、低圧段動翼及び仕切板の削除が必要になります。

実施例は技報Vol.6をご覧ください。

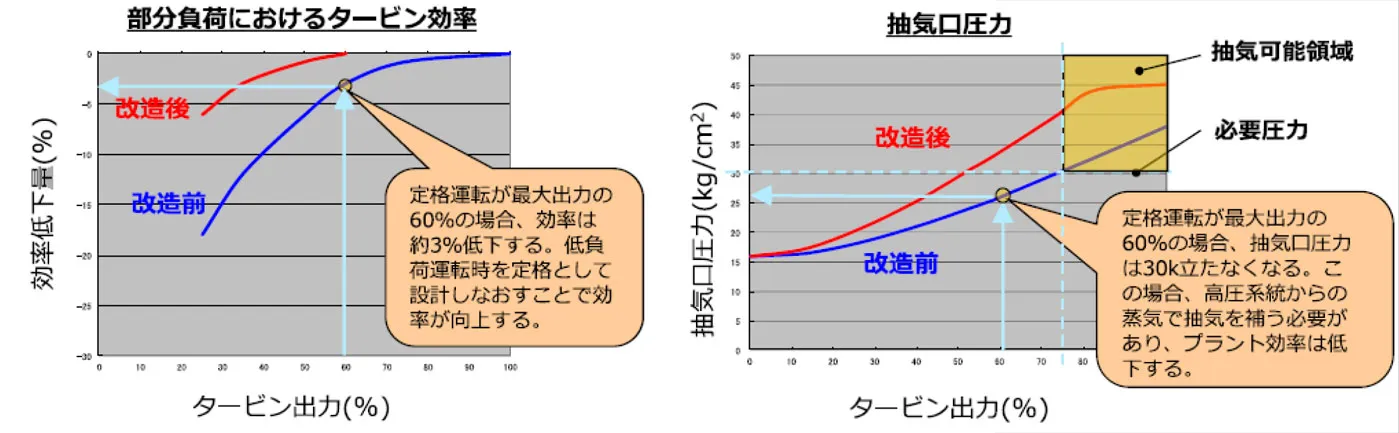

工場からの残渣などの燃料の生成が減少することによるボイラー蒸発量減少や、蒸気タービン納入時からの電力需要の減少、また工場での蒸気需要低下により、常時低負荷で蒸気タービンを運用している場合に対応する改造メニューとして、小型化改造があります。

納入時に計画した主蒸気流量から減少することで、タービン効率が低下します。そのため、減少した蒸気流量に合わせて蒸気加減弁の流路、動翼とノズルを再設計することで、タービン効率を向上させます。また、主蒸気流量が減少すると抽気圧力が低下し、抽気をタービンから取り出せなくなるため、蒸気タービンをバイパスし高圧蒸気から取り出す必要がありますが、そうするとプラント効率が低下してしまいます。この改善策として抽気圧力確保のためにノズルを塞ぐなどして、流路面積を減少させます。

実施例は技報Vol.6をご覧ください。

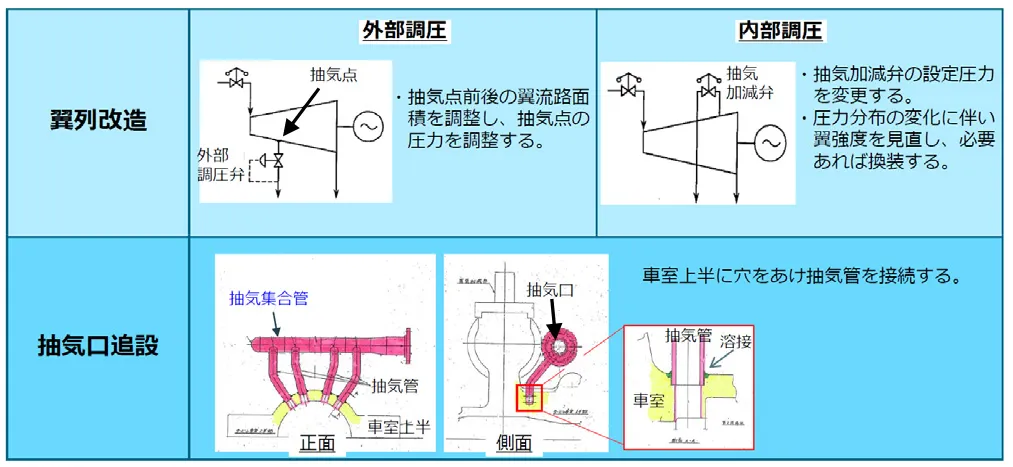

工場への蒸気供給圧力が変化したことで、抽気をタービンから取り出せなくなり、主蒸気から蒸気タービンをバイパスする必要がある場合、対応する改造メニューとして、抽気圧力最適化改造があります。

タービン外部に調圧弁がある場合、抽気点前後の仕切板ノズルを再設計し、抽気圧力を調整します。タービン抽気ラインに抽気加減弁がある場合、その設定圧力を変更し、圧力分布の変化に伴う強度検討の結果、必要であれば仕切板や動翼の再設計をします。また、抽気集合管を追設する方法もあります。

実施例は技報Vol.6をご覧ください。

以上、図5に示す運転条件の変化に対応した4例の改造メニューを紹介しました。蒸気タービン納入時からの経過年数が大きくなれば、少なからず運転条件の変化はあると考えられ、上記の例に当てはまらなくても、最適化を図ることで改善の余地があります。既に運転条件に変化がある場合や、今後変化が予想される場合などに備えて、ぜひ本記事を参考に蒸気タービンの最適化改造のご検討を推奨いたします。

この記事に関連する三菱重工パワーインダストリーの技術情報(PDF)を無料でダウンロードいただけます。

※IDとパスワードが必要です。こちらのフォームからお申し込みください。