脱炭素社会への羅針盤「第7次エネルギー基本計画」 ~環境エネルギーライター・今村雅人が読み解く日本のエネルギー政策~

ボイラーは、工場やビル、家庭での冷暖房、さらには発電所でも使われ、水などを加熱して蒸気や温水をつくり、暮らしや産業を支えています。本記事では、産業用ボイラーの基本的な仕組みや構造、そしてその進化の歴史、代表的な型式、安全基準についてわかりやすく解説します。

2025/7/2更新

ボイラーとは、密閉された容器に水や熱媒(特殊な油など)を入れ、火気・燃焼ガス・高温ガス・電気といった熱源で加熱し、蒸気または温水を生成・供給する仕組みを持った装置のことです。用途に応じて、蒸気ボイラーと温水ボイラーに分類されます。

発電事業や工場などの産業分野で使われるボイラーは、主に油・ガス・石炭などの燃料を燃焼させ、その熱で水を加熱し蒸気を発生させる蒸気ボイラーが一般的です。

発電用ボイラーは蒸気をタービンに送って電力を生み出すのに対し、産業用ボイラーは発電だけでなく、加熱工程へも蒸気を供給します。

また、家庭用ボイラーと比べて規模が大きく、高温・高圧の蒸気や温水を大量に供給できるのも特徴です。

ボイラーは、その構造から大きく「本体」「炉」「付属装置」「付属品」の四つに分類されます。これらの要素が連携し、蒸気や温水を効率的かつ安全に生成・供給する仕組みを構成しています。

ボイラー本体は、水が加熱されて蒸気または温水へと変化する主要な部分です。

燃料の燃焼によって発生した熱を効率よく水に伝えることで、所定の圧力を持つ蒸気や温水を生成します。この熱交換がボイラーの最も中心的な機能です。

炉は、燃料を燃焼させて熱を発生させる空間です。

石炭、石油、ガス、バイオマスなどの燃料を安定かつ効率的に燃焼させ、高温の燃焼ガスを発生させます。このガスが水管に接することで水と熱交換し、蒸気が生成されます。炉の設計は、使用する燃料の種類や燃焼方式によって大きく異なります。

付属装置は、ボイラーの安定運転や環境対策を支える各種機械設備です。装置には以下を含みます。

送風機:燃焼に必要な空気を炉に送り込む装置で、安定した燃焼を支えます。機種によっては、燃焼後の排ガスを煙突へ導く役割も担います。

ポンプ装置:ボイラーへの給水や生成された温水・凝縮水の循環に使用され、給水ポンプ、循環ポンプなどがあります。

燃料移送装置:燃料を貯蔵場所から炉まで、安全かつ安定に供給する装置です。

排ガス処理装置:燃焼によって発生するSOx、NOx、ばいじんなどの有害物質を除去し、大気汚染を抑制します。

灰処理装置:燃焼によって発生するクリンカ、飛灰などを、炉内から効率的に除去し、貯蔵・排出します。

ボイラーの運転状態の監視や安全確保を担う計器・安全装置類を指します。

圧力計・水位計・温度計:ボイラーの運転状況を視覚的に確認できます。

安全弁・高低水位警報装置・燃焼安全装置:異常時に自動停止と蒸気の放出を行い、事故や損傷のリスクを防ぎます。

蒸気動力の本格的な利用は、1712年に登場したニューコメン機関(出力約4kW)に始まります。このとき、蒸気を活用するための装置として、初期のボイラーが生まれました。以降、ボイラーは技術革新とともに進化を続け、1712年には丸ボイラー、1825年には水管ボイラー、1925年には貫流ボイラーが登場するなど、約100年ごとに新たな型式が実用化されています。これらの変遷は、蒸気ボイラーの発展と産業技術の進歩を象徴しています。

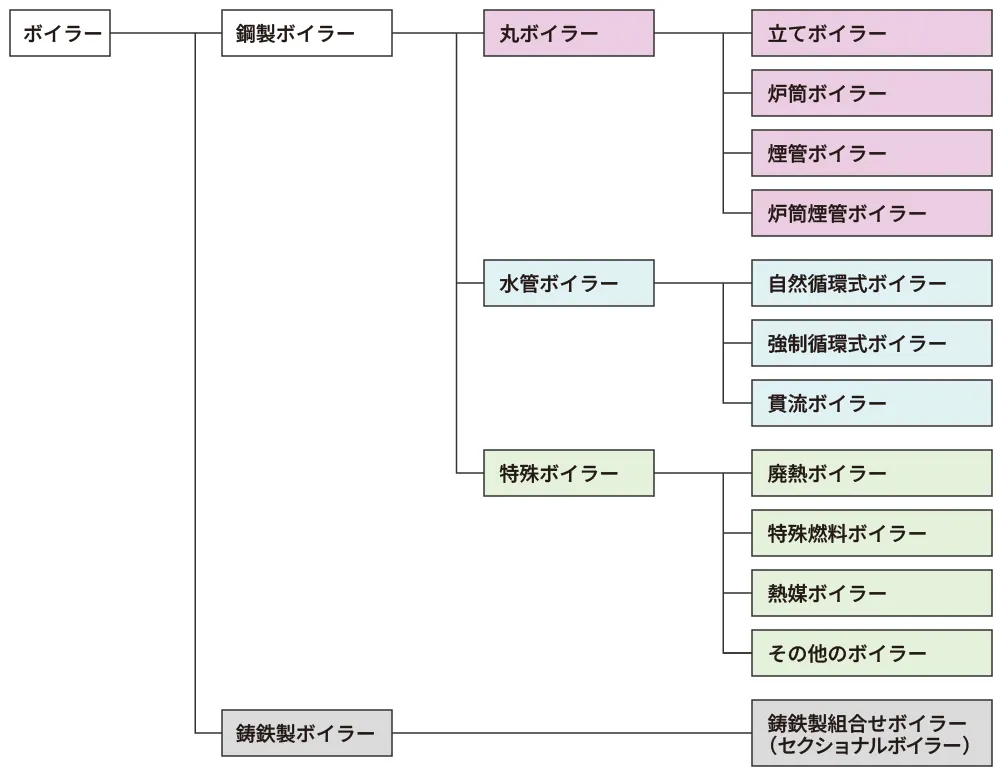

ボイラーは構造材により、鋼製ボイラーと鋳鉄製ボイラーに大別されます。高圧・大容量に対応する多くのボイラーには、耐久性に優れた鋼材が用いられています。鋼製ボイラーはさらに、丸ボイラー、水管ボイラー、特殊ボイラーといった型式に分類され、それぞれ用途や特徴が異なります。

次項より、一般的に多く使用されていると水管ボイラーと丸ボイラーとについて解説します。

水管ボイラーは、複数の水管に水を通し、その外側を高温の燃焼ガスで加熱して蒸気を発生させる構造のボイラーです。管の内部に水が流れ、外側を燃焼ガスが通過する設計により、熱効率が高く、高圧・大容量の運転に対応できます。

水管ボイラーは、この構造と性能から、発電所や大規模プラント、各種製造業などの産業用途で広く採用されており、三菱重工パワーインダストリーでも取り扱っています。水管ボイラーの主な特徴は以下の通りです。

燃焼室の設計に自由度があり、伝熱面積を広く確保できるため、さまざまな燃料や燃焼方式に対応可能です。

水管の構造により、効率的な熱交換が可能で、一般的に熱効率が高いのが特徴です。

伝熱面積あたりの保有水量が少ないため、短時間での起動が可能です。

負荷変動により圧力や水位が変動しやすいため、安定した運転には高度な制御が求められます。

高圧運転時にはスケールの発生や腐食を防ぐため、ボイラー水の水質管理が非常に重要です。

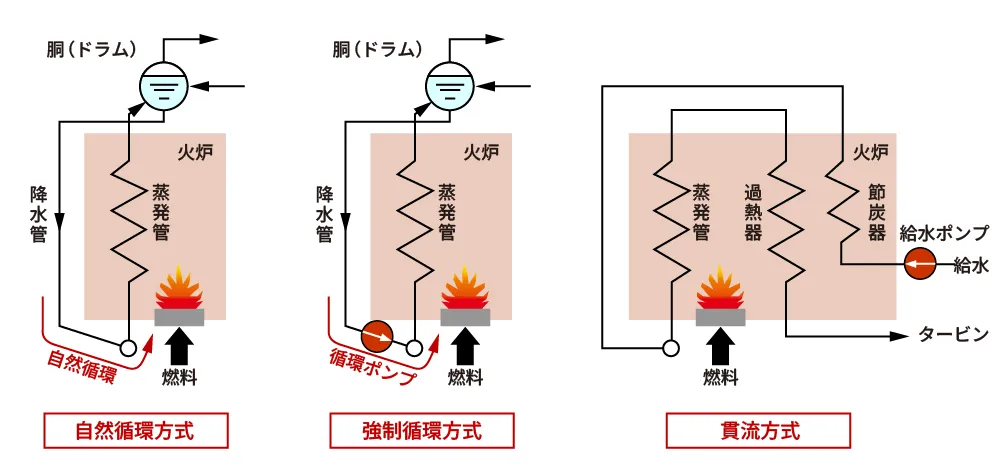

水管ボイラーは、水の循環方式により以下の三つに分類されます。

●自然循環式

●強制循環式

●貫流式

水管ボイラーは、水の循環方式により次の三つに分類されます。

水と蒸気の密度差(比重差)を利用して自然に水を循環させる方式です。加熱された水は蒸気と混ざることで軽くなるため上昇し、冷却された水は重くなり下降します。この自然対流により水が循環し、効率よく蒸気が生成されます。この方式では、蒸気と水を分離する汽水ドラム(円筒状の容器)を備えており、分離された水は再び水管へ供給されます。

自然循環方式と同様に汽水ドラムを有しますが、下降管に循環ポンプを設置し、動力によって水を強制的に循環させます。比重差だけでは循環しにくい高圧領域でも安定した水流を確保できるため、高圧・大出力ボイラーに適しています。

汽水ドラムを持たず、給水ポンプから供給された水を水管の入り口から出口へ一方向に流す方式です。

水管ボイラーは多数の細い水管と比較的小径のドラムで構成されており、水管内で水を加熱・蒸発させる構造です。高圧・大容量運転にも対応可能です。

また、水管ボイラーの細い水管は高温の燃焼ガスにさらされるため、水が常に流動し、水管内面が水と接していることが重要です。これにより、効率的な熱伝達を実現し、安定した蒸気供給と安全性を確保します。

水管ボイラーで発生させた蒸気の使用目的によって、事業用と産業用に分けられます。

発電:蒸気タービン・発電機と組み合わせて発電し電力事業会社が売電

発電:蒸気タービン・発電機で発電し、自社工場内の設備などに電力を供給(例:製造工場全般)

乾燥:蒸気の熱で製品を乾燥させる工程に使用(例:製紙工場)

加熱:蒸気で原料や装置を加熱する工程で使用(例:石油会社)

洗浄:蒸気で製品・容器・設備を洗浄・殺菌する(例:食品・飲料工場)

暖房:ビルや施設内の暖房・空調に利用(例:病院、ホテル、大型商業施設)

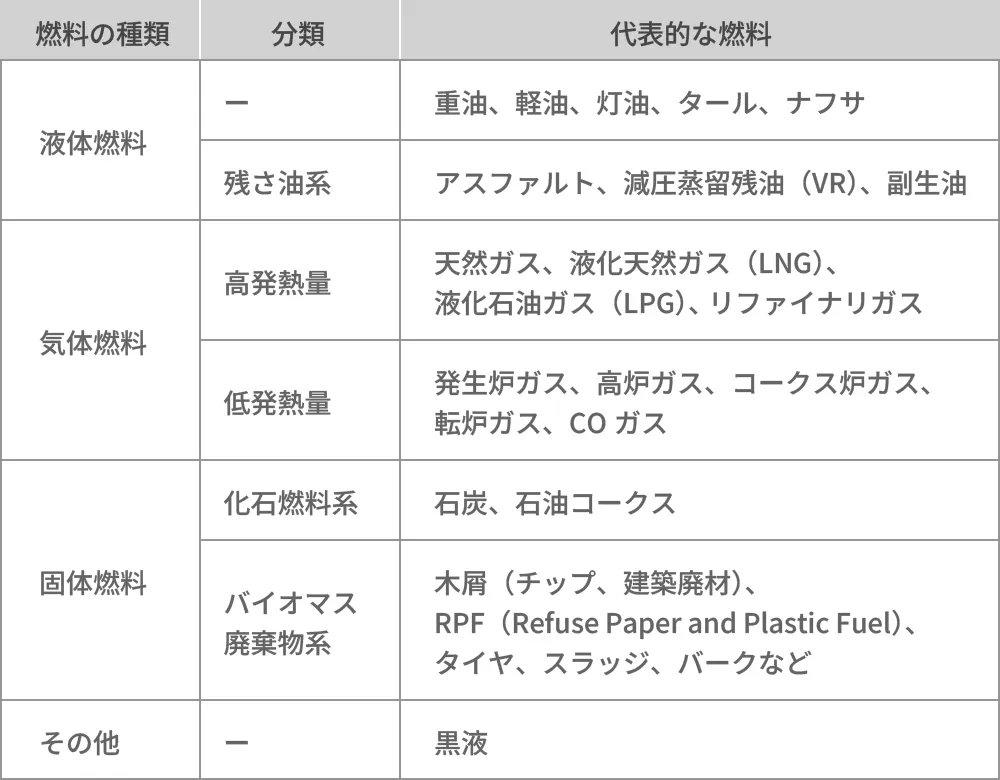

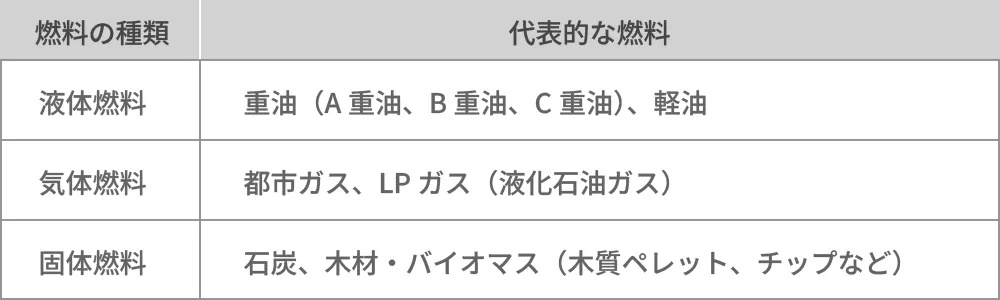

水管ボイラーで使用される燃料は、「液体燃料」「気体燃料」「固体燃料」などに大別されます。以下に燃料の種類と代表例を示します。

→関連記事「燃料別に見る産業用ボイラーの種類と特徴」

丸ボイラーは、円筒形の胴体内に水を入れ、外側から直接熱を加えるか、内部に炉筒や煙管を設けて燃焼ガスを流すことで、その熱によって間接的に蒸気を発生させる構造のボイラーです。

構造は比較的シンプルで、「胴」と呼ばれる円筒形の圧力容器の内部に「炉筒」や「煙管」を備えた設計が基本です。製造工程が複雑でないため、導入コスト(イニシャルコスト)が低く、維持管理も容易なことから運用コスト(ランニングコスト)も抑えられるのが大きな利点です。丸ボイラーの主な特徴は以下の通りです。

炉筒や煙管を備えたシンプルな構造のため、製造コストが抑えられ、点検・清掃・修理といった保守作業も容易です。

ボイラー内部に大量の水が蓄えられているため、蒸気の急激な需要変動にも対応しやすく、水が熱緩衝材として働き、蒸気圧の変動を抑えます。

維持管理がしやすく、運転コストも比較的安価で済むため、長期的な運用に向いています。

高圧・大容量の蒸気には不向きです。これは、圧力を高めるには胴の直径を大きくする必要があり、それに伴い板厚が増し、製造コストや重量の負担が大きくなるためです。

低圧~中圧の蒸気や温水が求められる工場、病院、商業施設、ホテル、ビル暖房などで多く採用されています。

丸ボイラーは、立てボイラー、炉筒ボイラー、煙管ボイラー、炉筒煙管ボイラーの四つに分類されます。その中で最も一般的な炉筒煙管式ボイラーの構造について解説します。主要な構成要素は以下の通りです。

ボイラー全体を構成する圧力容器で、水と蒸気を内部に貯蔵します。鋼板を円筒状に成型し、両端を鏡板(後述)で閉じています。

重油やガスなどの燃料を燃焼させるバーナーが取り付けられた燃焼室です。発生した燃焼ガスは、この炉筒内を通って煙管へ送られます。

炉筒からの燃焼ガスが流れる細い管で、周囲の水と熱交換を行います。煙管を介して熱が効率的に水に伝わり、蒸気が生成されます。

煙管を通過した燃焼ガスが集まる空間で、ここから排ガスは煙突へと排出されます。

胴の両端を密閉する板です。半球形や皿形など、圧力に強い形状が採用されます。

炉筒煙管ボイラーの安全かつ効率的な運転には、これらの基本構造に加え、給水装置や圧力調整弁などの付属装置が欠かせません。

丸ボイラーの主な用途は、「蒸気ボイラー」と「温水ボイラー」の二つに分類されます。蒸気ボイラーは、蒸気の高い熱量と輸送のしやすさを生かして、多くの産業用ボイラーとして幅広い製造プロセスに用いられます。一方、温水ボイラーは、比較的低圧で温水を供給する設備に適しており、空調や給湯などの熱需要に対応します。

また、丸ボイラーは構造上、水管ボイラーのような高温・高圧の蒸気の生成には不向きな場合があります。このような背景から、次のようなケースで採用されています。

1. 比較的小規模な熱需要:中小規模工場、商業施設、病院など

2. 低圧~中圧の蒸気・温水供給:高温高圧を必要としない工程に適応

3. シンプルな熱源:複雑な制御を必要としない設備に採用

4. コスト重視の導入:初期投資を抑えたい場面で選ばれる傾向

丸ボイラーに使用される燃料は大きく分けて、液体燃料・気体燃料・固体燃料の3種類があります。種類ごとの代表的な燃料を以下に示します。

→関連記事「燃料別に見る産業用ボイラーの種類と特徴」

日本では、ボイラーの安全性を確保するため、以下の法令・規則が適用されています。

ボイラーの設置・使用・点検・整備・操作に関する基本的な安全ルールを定めた法律で、労働者の安全と健康を守ることを目的としています。ボイラーは「特定機械等」に分類されており、特に厳格な規制の対象です。

労働安全衛生法に基づき制定された厚生労働省令で、ボイラーや圧力容器の設計・製造・検査・使用方法について詳細な安全基準を規定しています。

三菱重工パワーインダストリーでは、産業用火力設備をはじめ、中小規模のバイオマス発電や地熱発電の新設・改修、アフターサービスにも幅広く対応しております。ボイラーや発電設備に関する課題やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

関連記事「燃料別に見る産業用ボイラーの種類と特徴」では、燃料について詳細をまとめています。こちらもご覧ください。