三菱重工パワーインダストリー技報VOL.10[2026] ― 社長メッセージ

政府が掲げる2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの重要性が増しています。その中でも注目されるのがバイオマス発電です。本記事では、バイオマス発電の仕組みからメリット・デメリット、二酸化炭素との関わりまでを解説します。さらに、安全性や将来性など、多角的な視点からも詳しく取り上げます。

2025/9/30更新

バイオマスは、生物資源を意味する「bio」と、量を意味する「mass」を組み合わせた言葉で、化石資源を除いた再生可能な有機性資源を指します。

このバイオマスを燃料として発電する仕組みがバイオマス発電です。

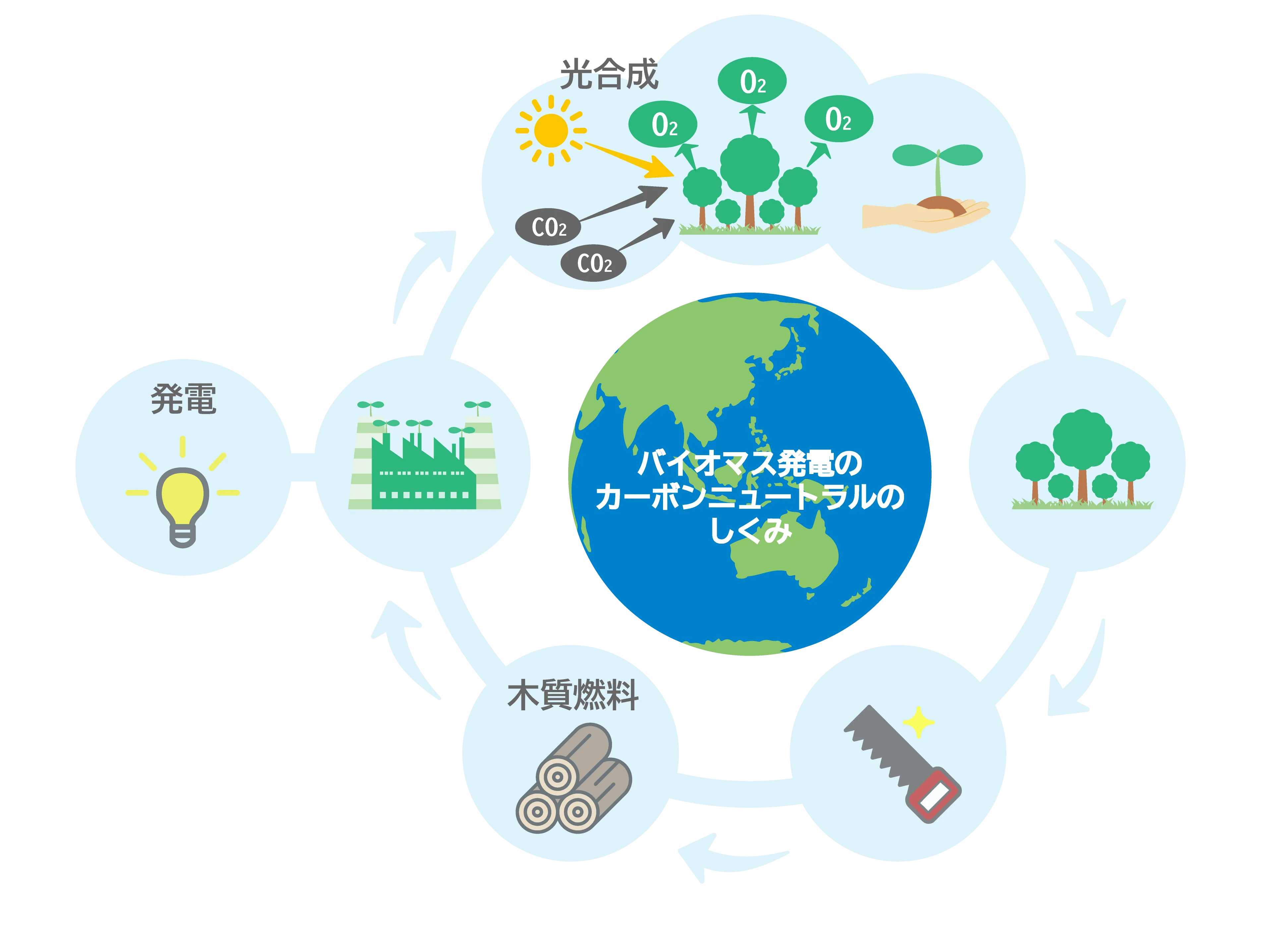

バイオマス発電でも燃焼時にはCO₂(二酸化炭素)が発生しますが、燃料となる植物は光合成によって大気中のCO₂を吸収し成長しています。この「吸収」と「排出」が一つのサイクルを形成するため、化石燃料のように大気中にCO₂を増加させない点で、カーボンニュートラルなエネルギー源と位置付けられています。

燃料の収集や輸送、発電設備の建設・運用の過程ではCO₂を排出します。これらを含めたライフサイクルアセスメント(LCA)で見ると、完全な排出ゼロではありません。しかし、化石燃料と比べれば大幅に削減でき、地球温暖化対策において重要な役割を担っています。

さらにLCAでは、CO₂だけでなくCH₄(メタン)やN₂O(亜酸化窒素)といった、ほかの温室効果ガスも評価の対象です。これらはCO₂に比べて温室効果が数十倍〜数百倍強い場合があり、排出量が少なくても地球温暖化への影響は無視できません。そのため、原料の収集から発酵・燃焼、発電・排ガス処理に至るまで、ライ₁フサイクル全体で温室効果ガスの排出を総合的に把握することが不可欠です。¹

ボイラー内でバイオマス燃料を直接燃焼し、発生した蒸気でタービンを回して発電する方式です。乾燥系バイオマスが用いられ、主に木質系や農業残さが該当します。

バイオマスを直接燃焼させずに高温で熱分解し、発生したガスを燃料として内燃機関を動かす方式です。燃料は直接燃焼方式と同様に乾燥系(木質系や農業残さ)が中心で、内燃機関としてはガスタービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジンが用いられます。

食品廃棄物や家畜ふん尿、下水汚泥といった湿潤系バイオマスを、密閉した発酵槽で微生物(メタン菌など)により嫌気性発酵させ、CH₄(メタン)を主成分とするバイオガスを生成します。そのガスを燃料として内燃機関(ガスタービン、ガスエンジン、ディーゼルエンジンなど)を動かし、発電に利用します。²

バイオマス発電では、多様な燃料が用いられ、その用途や性状に応じて「乾燥系」「湿潤系」「その他」に大別できます。³

木質系:林地残材、製材廃材

農業・畜産・水産系:農業残さ(稲ワラ、もみ殻など)、家畜排泄物(鶏フン)

建築廃材系:建築廃材

食品産業系:食品加工廃棄物、水産加工残さ

農業・畜産・水産系:家畜排泄物、牛豚フン尿

生活系:下水汚泥、し尿、厨芥ゴミ

製紙工場系:黒液・廃材、セルロース(古紙)

農業・畜産・水産系:糖・デンプン、甘藷、菜種

生活系:産業食用油

三菱重工パワーインダストリーが手掛ける発電設備では、木質系や建築廃材系、製紙工場系のバイオマス燃料を流動層ボイラーで直接燃焼させる方式を採用しています。

近年では木質ペレットやPKS(パーム椰子殻)などの輸入燃料の利用も拡大しており、2024年4月以降は第三者認証による持続可能性確認が制度上必須になりました。⁴

バイオマス発電には環境面から地域社会まで、多方面にわたる利点があります。太陽光や風力と異なり、燃料をストックすることで安定的な電力供給が可能となり、廃棄物削減およびカーボンニュートラルの推進にも貢献します。さらに地域に発電所を設ければ雇用創出や災害時の電源確保にもつながり、持続可能な社会の基盤づくりに貢献します。

主なメリットは以下のとおりです。

1)CO₂排出を抑制し、カーボンニュートラルを実現

2)廃棄物の有効活用による環境負荷の軽減

3)化石燃料依存からの脱却とエネルギー安全保障への貢献

4)燃料を貯蔵できるため安定性が高い

5)林業や地域経済の活性化につながる

6)災害時の電源確保など地域の安心・安全を支える

燃料の確保や輸送にコストがかかり、エネルギー効率は石油や天然ガスより劣ります。また、発電規模に限界があるため同量の電力を確保するには複数の設備が必要です。さらに農業系燃料では食料との競合が懸念されるなど、持続的な導入に向けた検討課題も多く残されています。

主なデメリットは以下のとおりです。

1)燃料調達・輸送にコストがかかる

2)石油や天然ガスに比べてエネルギー効率が低い

3)出力が小さいため、大規模供給には複数設備が必要

4)農業系燃料では食料との競合が起こる可能性

発電設備の建設費や土地取得費、燃料保管施設の整備費などが必要で、木質系発電では投資額が大きくなる傾向があります。

燃料調達費用が最も大きな割合を占めます。輸送費や定期的なメンテナンス費も継続的に発生します。

バイオマス発電は固定価格買取制度(FIT)の対象であり、長期的な売電収入が見込めます。また、国や自治体の補助金制度によって、初期投資および燃料供給体制の構築費用が支援される場合があります。

加えて、FIP制度が導入され、2025年度からはFIT新規認定は原則1,000kW未満(廃棄物焼却施設併設は2,000kW未満)が対象となります。したがって大規模案件はFIP中心に移行し、事業性評価においてFIT/FIPの選択が重要となっています。⁵ ⁶

バイオマス発電は火力発電と同様の技術を用いるため、基本的に安全性は高いとされています。ただし燃料の運搬や貯蔵には、火災・粉じん爆発のリスクがあるため、適切な管理が不可欠です。特に受入・搬送設備では、粉じん着火による事故が報告されており、防爆設計や摩擦熱対策、監視体制の強化が求められます。

とはいえ、燃料を確保できれば出力調整が可能であり、天候に左右される太陽光や風力に比べて安定性が高い電源として利用できます。⁷

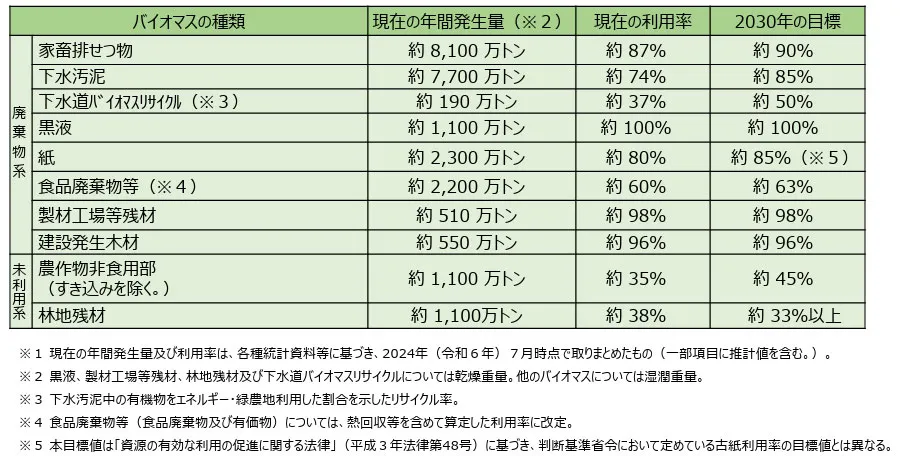

日本では多様なバイオマス資源が活用されています。2024年7月に農林水産省が取りまとめた下記のデータによれば、家畜排せつ物と下水汚泥などの廃棄物系バイオマスは利用率が高い一方で、林地残材や農作物非食用部といった未利用系バイオマスは十分に活用されていません。

出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課『バイオマスの活用をめぐる状況』P.12より

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/attach/pdf/index-192.pdf (令和7年4月)

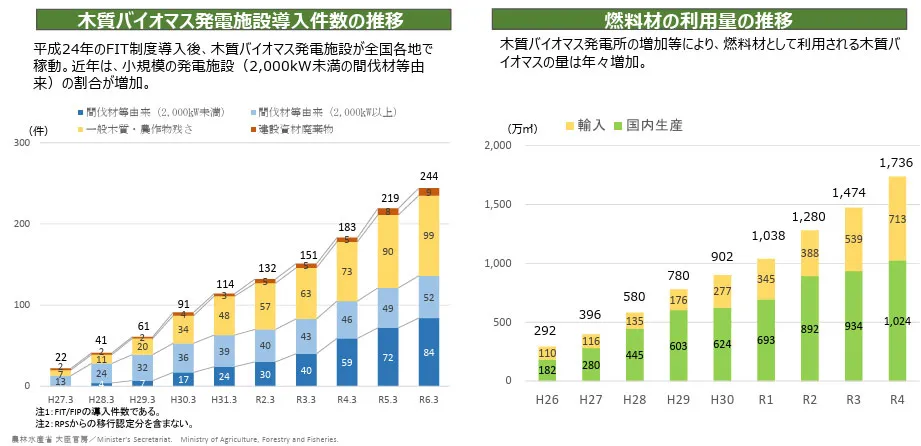

こうした背景のもと、FITを中心とした制度支援を受けてバイオマス発電の導入は拡大を続けています。とりわけ木質系バイオマス発電の利用が伸びており、2,000kW未満の小規模発電所を中心に全国で普及が進んでいます。

出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課『バイオマスの活用をめぐる状況』P.21より

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/attach/pdf/index-192.pdf (令和7年4月)

このように、日本のバイオマス発電は「廃棄物系を中心とした高利用率」と「木質系を軸とした拡大」という二つの柱によって成長を続けています。

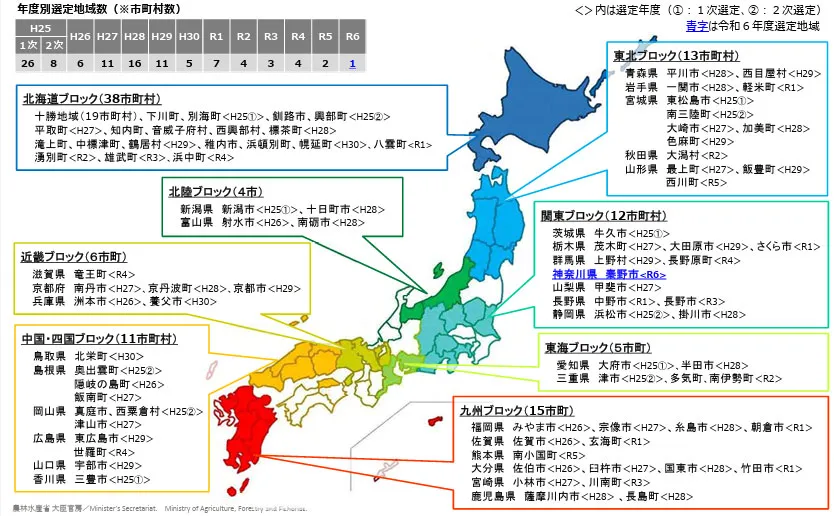

今後についても、木質系を中心に導入拡大が見込まれます。政府の再生可能エネルギー政策に加え、「バイオマス産業都市」構想の推進や助成制度により、地域資源を活用したエネルギー循環モデルが各地で広がっています。

出典:農林水産省 大臣官房環境バイオマス政策課『バイオマス産業都市について』P.4より

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/biomass/b_sangyo_toshi/attach/pdf/b_sangyo_toshi-124.pdf(令和7年2月)

三菱重工パワーインダストリーでは、長年培ってきた蒸気タービンと流動床ボイラーの技術力を生かし、木質系バイオマス発電の普及に取り組んでいます。とりわけ、2MW〜10MWクラスの木質系バイオマス発電は、地域に根差した中小規模発電事業に適しており、その需要は今後さらに高まると見込んでいます。

三菱重工パワーインダストリーが国内で手掛けた納入実績は以下のとおりです。

日本製紙(株)八代工場

出力:6,280kW

燃料:木屑(間伐材などの未利用木材)

(株)中部プラントサービス 多気バイオパワー

出力:6,700kW

燃料:木屑(一般材、未利用材)

(株)関電工 前橋バイオマス発電所

出力:6,700kW

燃料:木屑(間伐材、製材端材)

甲南ユーテイリテイ(株)

出力:4,000kW

燃料:建築廃材、RPF

(株)タケエイグリーンリサイクル

出力:6,950kW

燃料:木屑(間伐材、剪定枝)

太平電業(株)西風新都バイオマス発電所

出力:7,100kW

燃料:木屑(未利用材、一般材、建設廃材)

(株)エフオン壬生発電所

出力:18,000kW

燃料:混合木質チップ(未利用木材、一般木材、リサイクル木材)

信州ウッドパワー(株)

出力:1,990kW

燃料:木屑(未利用材)

DSグリーン発電和歌山(同)紀南発電所

出力:7,100kW

燃料:木屑(未利用材)、PKS

北斗バイオマス発電(同)

出力:1,990kW

燃料:木屑(間伐材)

(株)田村バイオマスエナジー

出力:6,920kW

燃料:木屑(間伐材)

大分バイオマスエナジー(同)

出力:22,000kW

燃料:PKS、国産木質チップ

(株)シグマパワー有明 大牟田第一/第二発電所

出力:22,100kW

燃料:PKS

名古屋港木材倉庫(株)NPLWバイオマスパワープラント

出力:1,990kW

燃料:木質チップ(一般廃棄物由来、建設資材廃材由来)

(株)中部プラントサービス 多気第二バイオパワー

出力:1,990kW

燃料:木屑(一般材、未利用材)

(同)境港エネルギーパワー 境港バイオマス発電所

出力:24,300kW

燃料:PKS

出光興産(株) 徳山事業所

出力:50,000kW

燃料:木質ペレット、PKS

その他、詳細は三菱重工パワーインダストリーまでお問い合わせください。

7MW バイオマス発電設備の完成

建築廃材を有効活用する木質系バイオマス発電

流動層ボイラーを用いたバイオマス発電設備の特長とその有用性

1:経済産業省 資源エネルギー庁『バイオマス発電のライフサイクルGHGについて』

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/006_03_00.pdf (令和2年8月)

2: 一般社団法人 バイオマス発電事業者協会ウェブサイト「バイオマス発電の仕組み・特徴」

https://www.bpa.or.jp/biomass/

3:経済産業省 資源エネルギー庁ウェブサイト「バイオマス発電 再生可能エネルギーとは」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/biomass/index.html

4:経済産業省 資源エネルギー庁『持続可能性に係る認証取得の経過措置終了について』

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/biomass_sus_wg/pdf/025_04_00.pdf (令和5年10月)

5:経済産業省 資源エネルギー庁『木質バイオマス発電 現状と課題(一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会資料)』

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/097_04_00.pdf (2024年10月30日)

6:経済産業省 資源エネルギー庁『木質バイオマス発電の現状と要望(一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会資料)』

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/071_07_00.pdf (令和3年10月29日)

7:経済産業省 産業保安グループ 電力安全課『バイオマス発電所における 爆発・火災事故及びその対応について』

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/denki_setsubi/pdf/020_02_01.pdf (令和6年3月21日)